初めての歯医者定期検診って何をするの?予約や持ち物のポイントも紹介2025.03.05

歯の健康を守るために、定期的に歯医者で検診を受けることはとても大切です。

しかし、初めての定期検診は「何をするんだろう?」「痛くないかな?」と不安に感じることもあるかもしれません。

虫歯や歯周病は、初期のうちは自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行してしまうこともあります。

定期検診では、歯の状態をチェックしたり、クリーニングをしたりして、健康な歯を守るサポートをしてくれます。

定期検診の流れや持ち物、予約のポイントを事前に確認し、安心して受診しましょう。

初めての歯医者定期検診、何をすればいい?

初めての定期検診は、何をするのか分からず少しドキドキするかもしれません。でも、事前に流れを知っておけば安心です。

予約のポイントや持ち物、診察前に気をつけることをチェックして、リラックスして受診しましょう。

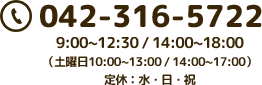

予約しないとダメ?スムーズに受診するコツとは

あああ歯医者の定期検診は、基本的に事前予約が必要な場合が多いです。

飛び込みで行っても、混雑状況によっては長時間待つことになったり、当日中に受診できなかったりすることがあります。

特に、土日や平日の夕方は予約が埋まりやすいので、早めの予約が安心です。

予約をするときは、以下のポイントを押さえておくとスムーズです。

- 初診か再診かを伝える(診察券がある場合は準備しておく)

- 希望する日時をいくつか用意する(混雑時にすぐ対応できるように)

- 痛みや気になる症状がある場合は事前に伝える

また、予約の変更やキャンセルが必要になった場合は、なるべく早めに連絡しましょう。無断キャンセルは避け、次回の予約もスムーズに取れるように心がけると安心です。

定期検診前にやるべきことは?歯磨きや持ち物はどうする?

定期検診を受ける前に、やっておくと良いことや持ち物をチェックしておきましょう。

? 受診前にやること

✔ 歯磨きをしておく(普段通りでOK!)

✔ 体調を確認する(発熱や体調不良がある場合は無理せず日程変更しましょう)

? 持ち物リスト

✅ 健康保険証(忘れると全額自己負担になることも)

✅ 診察券(再診の場合)

✅ お薬手帳(服用中の薬がある場合)

? 受診前のNG行為

❌ 口紅やグロスの使用(治療中に落ちてしまうため)

❌ 喫煙(血管が収縮し、歯茎の状態が正しく診断できないことがある)

❌ 飲酒(血行が良くなり、出血しやすくなるため)

ちょっとした準備をしておくと、定期検診がよりスムーズに進みます。次回の診察が快適に受けられるように、事前準備をしっかりしておきましょう!

定期検診の流れと気をつけること

歯医者の定期検診は、受付から診察、クリーニングまでいくつかのステップがあります。初めて受けるときも、流れを知っておけば安心です。

問診で聞かれることや検査の内容、受診前後に気をつけることをチェックしておきましょう。

受付から問診までの流れ

歯医者の定期検診では、まず受付を済ませ、問診票を記入します。

初めての場合、過去の治療歴や現在の口の状態、気になる症状などを書きます。スムーズに進めるために、予約時間の10分前くらいに到着するのがおすすめです。

受付後は、歯科医師や歯科衛生士との問診が行われます。ここでは、普段の歯磨き習慣や気になることを聞かれるので、事前に考えておくと答えやすいでしょう。

必要に応じてレントゲン撮影が行われ、虫歯や歯周病の有無、歯の状態を詳しく確認します。

問診が終わると、いよいよ検査やクリーニングが始まります。

待ち時間を短縮するためにも、予約時に「初めての受診であること」「気になる症状があるか」を伝えておくと安心です。

歯や歯ぐきのチェックで何がわかる?

定期検診では、歯と歯ぐきの健康状態を細かくチェックします。

まず、歯科医師が目で見て虫歯の有無を確認し、詰め物や被せ物がしっかり機能しているかもチェックします。

必要に応じてレントゲンを撮り、歯の内部や歯と歯の間、歯茎の奥に隠れたトラブルがないかを調べます。

次に、歯周病の進行度を確認するため「歯周ポケット測定」が行われます。

専用の器具を使い、歯と歯ぐきの間の溝の深さを測る検査です。健康な歯茎なら1~2mmの浅いポケットですが、歯周病が進行すると4mm以上になることもあります。

歯茎の出血や腫れがあると、歯周病の可能性が高いため、早めの対策が必要です。

歯科医師や歯科衛生士が歯磨きの癖を指摘し、より効果的なセルフケアの方法を教えてくれることもあります。

正しい歯磨きの仕方や、デンタルフロス・歯間ブラシの使い方を聞いておくと、普段のお手入れがよりしやすくなります。

歯垢・歯石のクリーニングって痛いの?

歯のクリーニングは、歯にこびりついた歯垢や歯石を取り除くために行います。

歯垢は食べかすや細菌の塊で、放っておくと硬くなり歯石になります。歯石ができると、通常の歯磨きでは落とせなくなるため、専用の器具を使って除去する必要があります。

クリーニングの際、歯石が多く溜まっている場合や歯茎が炎症を起こしていると、チクチクした刺激を感じることがあります。

ただし、ほとんどの場合、強い痛みはなく、歯科衛生士が様子を見ながら丁寧に進めてくれるので安心です。もし痛みが気になるときは、遠慮せずに伝えましょう。

クリーニング後は、歯の表面がツルツルになり、着色や汚れがスッキリ落ちます。また、歯周病の原因となる細菌も減らせるため、口臭の予防にもなります。

歯石は3か月ほどで再び溜まり始めるため、定期的にクリーニングを受けることで、歯を健康に保ちやすくなります。

定期検診のメリットとは?

歯の健康を維持するためには、日々の歯磨きだけでは不十分なことがあります。

定期的に歯医者でチェックしてもらうことで、虫歯や歯周病を早めに発見でき、大がかりな治療を避けやすくなります。

結果的に、歯を削る回数を減らし、医療費の負担を抑えることにもつながります。

虫歯や歯周病の早期発見ができる

歯のトラブルは、初期のうちはほとんど自覚症状がありません。

虫歯が進行しても痛みを感じにくいことが多く、歯周病は気づかないうちに歯ぐきの炎症が悪化して、歯を支える骨が少しずつ減ってしまうこともあります。

定期検診では、歯科医師や歯科衛生士が目で見たり、レントゲンを使ったりして、虫歯や歯周病の兆候をチェックします。

歯周病の進行度合いは、歯ぐきの腫れや出血の有無、歯と歯ぐきの間の「歯周ポケット」の深さなどで判断します。

特に歯周病は、日本の成人の約8割がかかっているといわれるほど身近な病気です。

また、詰め物や被せ物の隙間、歯と歯の間など、普段の歯磨きでは見えにくい部分までしっかりチェックできるのも、定期検診の大きなメリットです。

早い段階で問題を見つけられれば、簡単な処置で済むことが多く、大がかりな治療を避けることができます。

歯を削る治療を極力抑えられる

虫歯ができても、早いうちに発見できれば、削らずにフッ素塗布や経過観察で対応できることがあります。

ところが、痛みを感じるまで放置すると、進行してしまい、歯を大きく削る必要が出てきます。

また、歯周病が進むと、歯ぐきが腫れるだけでなく、歯を支える骨が減っていきます。最悪の場合、歯がぐらついたり抜けたりすることも。

著しく症状が悪化してしまうと、大がかりな治療や外科的な処置が必要になり、治療期間も長くなります。

定期的なクリーニングで歯石を取り除いたり、正しい歯磨きの方法を知ったりすることで、虫歯や歯周病の進行を防ぐことができます。

また、詰め物や被せ物のチェックもできるので、知らないうちにできた隙間から虫歯が広がるのを防ぐことも可能です。

医療費の節約にもつながる

「定期検診にお金をかけるのはもったいない」と思うかもしれませんが、実は、長い目で見ると医療費の節約につながります。

例えば、初期の虫歯ならフッ素塗布や簡単な処置で済みますが、放置してしまうと詰め物や被せ物が必要になり、治療費が高くなります。

さらに、神経まで虫歯が進行すると、根管治療(歯の神経を取る治療)が必要になり、費用も時間もかかります。

歯周病も同様で、初期のうちはクリーニングや歯磨きの見直しで改善できますが、進行すると外科的な処置や専門的な治療が必要になります。

最悪の場合、歯を失い、インプラントや入れ歯などの治療が必要になれば、さらに大きな出費につながります。

お口の健康を守ることが、将来の医療費を抑えることにもつながるのです。

子どもの定期検診で「将来の歯並び」が決まる!?

小さいうちから歯医者で定期検診を受けると、永久歯がきれいに並ぶための準備ができます。

虫歯を防ぐだけでなく、噛み合わせや顎の成長もチェックできるので、将来の歯並びを整えやすくなります。

乳歯の健康が歯並びを決める

乳歯はいつか抜けるからと、あまり気にしない人もいますが、実はとても大事な役割を持っています。

乳歯がきれいに生えそろい、健康な状態を保つことで、あとから生えてくる永久歯が正しい位置に並ぶ準備が整います。

逆に、虫歯になったり、早く抜けてしまったりすると、そのスペースに隣の歯が動いてしまい、永久歯がずれたり、重なって生えてしまうことがあります。

また、しっかり噛むことで顎が発達し、永久歯がきちんと並ぶためのスペースが確保されます。

噛み合わせが悪くなると、食事がしづらくなるだけでなく、発音や顔の成長にも影響を与えることがあるため、幼いころからお口の健康を守ることが大切です。

乳歯の段階で虫歯を予防し、定期的に歯科検診を受けることで、将来の歯並びを良い状態に保つことにつながります。

いつから通うべき?定期検診のタイミング

子どもが歯医者に通い始めるタイミングは、早ければ早いほどいいといわれています。最初の目安は、乳歯が生え始める生後6カ月から1歳ごろです。

生後6カ月から1歳ごろの時期に一度、歯医者で診てもらうと、歯の生え方やお口の健康状態を確認できるだけでなく、親も正しい歯磨きの仕方を教えてもらえます。

その後、3カ月から6カ月ごとに定期検診を受けるのが理想的です。特に、3歳頃には乳歯がほぼ生えそろい、6歳頃には永久歯が生え始めます。このタイミングで歯医者に通うことで、虫歯の予防はもちろん、歯並びや噛み合わせのチェックもできます。

6歳頃に生えてくる「6歳臼歯」は、噛み合わせの基準となる大切な歯です。歯がしっかり機能することで、今後の歯並びや噛み合わせが整いやすくなります。

歯科検診では、この歯が正しく生えているかを確認し、必要に応じて矯正について相談することもできます。

子どもの歯を健康に保つために、小さいころから定期的に歯医者に通う習慣をつけることが大切です。

「怖くて泣いちゃう…」を防ぐ!歯医者嫌いにしない方法

子どもにとって、初めての歯医者はドキドキするものです。

診察台に座ることや、見慣れない器具の音にびっくりして、怖がってしまうこともあります。でも、ちょっとした工夫で歯医者への苦手意識を減らすことができます。

まず、「痛いから行く場所」ではなく、「歯をピカピカにしてもらう場所」というイメージを持たせるのがポイントです。

「先生が優しく診てくれるよ」「終わったら歯がツルツルになるよ」と、ポジティブな声かけをすると安心しやすくなります。

また、おうちで「歯医者さんごっこ」をして、診察の流れを体験しておくのもおすすめです。

ぬいぐるみの歯を磨いたり、「お口をあーんしてみよう」と練習したりすると、実際の診察でもスムーズにできることが増えます。

歯医者選びも大切です。キッズスペースがある、優しく声かけしてくれる、好きなアニメを見ながら診察できるなど、子どもがリラックスしやすい環境が整っている医院を選ぶと、通いやすくなります。

診察が終わった後は、小さなご褒美を用意するのも効果的です。

シールを貼る、お気に入りのおもちゃで遊ぶ時間を作るなど、楽しい経験と結びつけることで、「また行ってもいいかな」と思えるようになります。

無理に行かせようとせず、少しずつ慣れていけるようにサポートしていきましょう。

まとめ

定期検診を受けると、虫歯や歯周病の早期発見ができたり、クリーニングで歯石や汚れを落とせたりと、歯の健康を守るうえで大きなメリットがあります。

特に、子どもの場合は乳歯のケアが将来の歯並びにも影響するため、小さいうちからの習慣づけが大切です。

初めての受診は少し緊張するかもしれませんが、流れを知っておけば安心できます。

定期的に歯医者に通いながら、毎日の歯磨きもしっかり続けていきましょう。

当院は武蔵小金井駅から徒歩6分の立地にある地域密着型の歯医者です。

マイクロスコープを使った精密な診療で、できるだけ削らず、歯を大切にした治療を行っています。

「歯医者は痛くてこわい…」という方にも安心して通っていただけるよう、痛みに配慮したやさしい治療を心がけています。

また、院内はバリアフリーなので、小さなお子さんからご高齢の方まで安心です。

近年では「予防こそ最良の治療」との考えのもと、特に予防歯科にも注力しております。

お口の健康が気になる方は、ぜひ気軽にご相談ください!