気付かない進む歯周病…予防のコツをわかりやすくご紹介します2025.04.24

歯ぐきの腫れや出血は、「ちょっと疲れているだけかな」と見過ごされがちですが、もしかすると歯周病のサインかもしれません。

歯周病は、お口の中でじわじわ進行し、気づかないうちに歯を支える組織に影響を与えてしまうこともあります。

しかし、毎日のケアや生活習慣を少し見直すだけでも、予防につなげることは十分可能です。

本記事では、歯周病の原因や予防法、歯科医院でできる対策について、わかりやすくご紹介しています。

歯周病ってどんな病気?

歯周病は、歯ぐきの腫れや出血から始まり、気づかないうちに進んでしまうことがあるお口の病気です。

歯を支える部分が少しずつダメージを受けてしまうのが特徴です。

初期は気づきにくい!歯周病のサインとは

歯周病は、最初はあまり目立った症状が出ないため、気付かれにくい病気です。た

「歯を磨くとたまに血が出る」「歯ぐきがなんとなく赤い」「口の中がネバネバする」など、小さなサインから始まります。

上記のような症状は「歯肉炎」と呼ばれ、歯ぐきだけに炎症が起きている軽い段階です。

ただし、放っておくと「歯周炎」へと進み、歯ぐきから膿が出たり、歯がグラグラしたりと、生活に影響が出ることもあります。

見た目には変化がないように見えても、じわじわ進んでしまうのが歯周病のこわいところです。

歯が抜ける?歯周病が怖い理由

歯周病が進んでいくと、歯を支えている骨や組織が壊れていき、最終的には歯が抜けてしまうこともある病気です。

虫歯のように歯そのものが壊れるのではなく、歯を支える土台のほうが弱っていってしまうのが特徴です。

しかも、進み方がゆっくりで痛みも少ないため、自分では気付きにくいという厄介さもあります。

気付いたときには「歯がグラグラしてきた」「うまく噛めない」といった状態になっていることも…。

実は、日本人が歯を失う原因の第1位が歯周病なんです。だからこそ、日ごろのケアと定期的なチェックがとても大切です。

歯周病を引き起こす原因

歯周病は、お口の中の汚れだけでなく、普段の生活習慣や体のコンディションが重なることで進んでしまうことがあります。

まずは、どんなことが関係しているのか見てみましょう。

歯垢とバイオフィルムが一番の原因

歯周病の主な原因は、歯垢(プラーク)という細菌のかたまりです。

食べたもののカスや甘いものが口の中に残っていると、細菌がそれを栄養にしてネバネバした物質を出します。

そのネバネバが歯にくっついて、バイオフィルムという細菌のすみかができてしまいます。

バイオフィルムができると、普通のうがいや歯みがきではなかなか落とせません。

さらに時間がたつと歯垢が固まって、歯石になってしまいます。

歯石になってしまうと、歯ぐきに炎症が起きたり、歯周病の症状が進んでしまいます。

歯垢をしっかり取りのぞくことが、予防の第一歩です。

生活習慣の乱れもリスクに

歯周病は、ただ歯磨きだけしていれば防げるわけではありません。

普段の生活習慣も大きく関係しています。

タバコを吸う習慣がある方や、夜ふかしが多くて寝不足ぎみの方、甘いおやつをよく食べる方などは注意が必要です。

また、ストレスがたまっていたり、疲れがたまっていると、体の抵抗力が落ちて歯ぐきが炎症を起こしやすくなることもあります。

日頃からよく噛んで食べる・間食を減らす・ゆっくり眠るといった心がけが、歯ぐきの健康を守ることにつながります。

持病や体質によっても悪化しやすい

歯周病は、その人の体質や、元々の健康状態によって進みやすくなることがあります。

糖尿病を持っている方は、体の回復力が落ちやすく、歯ぐきの炎症も治りにくくなる傾向があります。

また、妊娠中の女性は、ホルモンバランスが変わることで歯ぐきが腫れやすくなることが知られています。

他にも、骨粗しょう症・メタボリックシンドローム・お口の乾燥体質などがあると、歯周病のリスクが高くなる場合があります。

「体の健康」と「お口の健康」は、じつはとても深くつながっているのです。

噛み合わせのズレや歯ぎしりも関係することがある

歯周病は、歯みがきや食事の習慣だけでなく、噛み合わせや歯ぎしりのクセが関係していることもあります。

寝ているあいだに「ギリギリ…」と歯ぎしりをしていたり、日中に気づかないうちにグッと歯を食いしばっていたりすると、歯や歯ぐきにずっと力がかかってしまい、ダメージが積み重なっていきます。

歯や歯ぐきに対する力の負担が、歯周病の進行を早めることもあるのです。

また、噛み合わせが少しズレているだけでも、特定の歯や歯ぐきに負担がかかりやすくなります。

「あごがだるい」「朝起きると歯が痛い」といったサインがある方は、早めに相談してみるのがおすすめです。

今日からできる!歯周病予防の習慣

毎日の歯みがきや食事のちょっとした工夫でも、歯ぐきの健康を守るサポートになります。

ここでは、今日から無理なく始められる予防のコツをいくつかご紹介しますね。

正しい歯の磨き方を見直そう

毎日している歯みがきですが、なんとなく自己流で磨いていませんか?

実は、磨き方ひとつでお口の健康は大きく変わります。特に大事なのが、歯と歯ぐきの境目。

歯と歯ぐきの境目の部分には汚れがたまりやすく、歯周病の原因にもなりやすいです。

毛先を歯ぐきのキワにそっと当てて、小さく動かすのがポイントです。力を入れすぎず、やさしく磨くようにしましょう。

歯ブラシは、小さめのヘッドで「ふつう」か「やわらかめ」のものが使いやすくておすすめです。

1か月に1回くらいのペースで新しいものに替えると、清潔さも保てます。

デンタルフロスや歯間ブラシも取り入れる

歯ブラシでは届きにくい、歯と歯のすき間や奥のほう。そこに汚れが残ると、歯ぐきのトラブルにつながることもあります。

そんなときに活躍するのが、デンタルフロスや歯間ブラシです。

最初はちょっと使いにくく感じるかもしれませんが、慣れると短時間でスッキリお掃除できます。

無理に押し込まず、やさしく通すのがコツです。

歯と歯の間に違和感がある方や、矯正装置・ブリッジがある方にもとても便利なアイテムなので、ぜひ毎日のケアにプラスしてみてください。

食生活で免疫力をサポート

歯や歯ぐきを健康に保つには、毎日の食事がとても大切です。

甘いお菓子やジュースは、お口の中の細菌のエサになってしまうため、摂りすぎには気を付けましょう。

その代わりに、野菜や果物、魚やナッツなど、ビタミンやミネラルが豊富な食材をしっかりとることがおすすめです。

よく噛むことで唾液がしっかり出るようになり、細菌の繁殖も抑えてくれます。

特に、疲れていたり季節の変わり目で体調を崩しやすい時期には、栄養と免疫力を意識した食生活が歯ぐきの健康にもつながりますよ。

睡眠とストレスケアもお口の健康に大切

歯周病は、口の中だけの問題ではありません。

体の調子が整っているかどうかも、実は大きく関わっています。

例えば、睡眠不足が続いたり、ストレスがたまった状態だと、体の免疫力が落ちてしまい、細菌への抵抗力も弱まってしまいます。

リラックスできる時間を意識的にとったり、ぐっすり眠れる環境を整えたりすることは、お口の健康を守ることにもつながります。

「最近ちょっと疲れが取れないな…」と感じたら、無理せずゆっくり休むことも大切ですよ。

定期検診でプロのケアを受けよう

「痛くないから大丈夫」と思っていても、歯周病は気付かないうちに静かに進んでしまうことが多い病気です。

だからこそ、歯科医院での定期的なチェックがとても大切。プロのクリーニングでは、自分では落とせない歯石をしっかり取り除いてもらえますし、歯ぐきの状態もチェックしてもらえます。

歯みがきのアドバイスを受けることで、自宅でのケアもより効果的にできるようになります。

一般的には3〜6か月に1回くらいのペースで通うのが目安ですが、不安があるときはもう少し早めに受診するのもおすすめです。

小金井で歯周病予防なら大樹歯科治療院へ

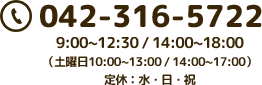

武蔵小金井駅から歩いてすぐの大樹歯科治療院では、日々の通いやすさと丁寧な診療を大切にしながら、歯周病の予防にもやさしく取り組んでいます。

削らず・痛くなく・分かりやすく

歯医者さんに行くと、「削られるのかな」「痛かったらどうしよう…」と心配になること、ありますよね。

大樹歯科治療院では、できるだけ削らず、なるべく痛みを感じにくい治療を大切にしています。

治療が必要な場合でも、すぐに削ったりせず、まずは状態をしっかり確認してから、その方に合ったやさしい方法を選びます。

また、治療前には丁寧でわかりやすい説明を心がけていますので、疑問や不安が残ったまま治療が始まることはありません。

「歯医者がちょっと苦手」という方にも、安心して通っていただける環境づくりを大切にしています。

顕微鏡を使った精密な診療でしっかり予防

歯ぐきの奥や歯と歯のすき間など、目では見えにくい場所にこそ、歯周病のきっかけがひそんでいます。

大樹歯科治療院では、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使って、お口の中をすみずみまで丁寧にチェックしています。

わずかな炎症や歯垢のたまりも見逃さず、必要な部分だけをピンポイントでケアすることができます。

顕微鏡診療のおかげで、「まだ痛くないから大丈夫」と思っていた歯周病の早期発見・予防にもつながります。

治療中も何をしているのかわかりやすく説明してもらえるので、不安が少なく、リラックスして受けられます。