歯周病になりやすい人の特徴とは?「まだ大丈夫」は危険かも?2025.04.24

歯ぐきが腫れたり、歯みがきのときに出血したりすることはありませんか?

「少し気になるけれど、たいしたことはないかも」と見過ごされがちな症状も、実は歯周病のサインかもしれません。

歯周病はゆっくりと進行する病気で、気づいたときには重症化していることもあります。

そして、歯周病になりやすい人には、いくつかの共通した特徴があります。

生活習慣や体の変化が関係することもあるため、まずは自分の状態を知ることが大切です。

本記事では、歯周病になりやすい人の特徴と、予防のためにできることをわかりやすくご紹介します。

目次

意外と知らない…歯周病ってどんな病気?

「歯周病」という言葉はよく聞きますが、実際にどんな病気かを詳しく知っている方は少ないかもしれません。

歯周病とは、歯のまわりにいる細菌によって歯ぐきに炎症が起こり、進行すると歯を支える骨まで溶かしてしまう病気です。

症状が進むと、歯がグラグラしたり、最悪の場合は歯が抜けてしまうこともあります。

歯周病の厄介な点は、初期には自覚症状がほとんどない点です。歯みがきのときに出血したり、歯ぐきが赤くなる程度で、気づかないまま進行することも多いです。

また、歯周病はお口だけの問題ではありません。糖尿病や心筋梗塞、誤嚥性肺炎、骨粗しょう症など、全身の病気とも関係していることが分かっています。

さらに、歯周病になりやすい人には共通する傾向があります。

生活習慣や体調によってリスクが高まるため、自分の状態を知り、日々のケアと歯科での定期チェックがとても大切になります。

歯周病になりやすい人の特徴5選

歯周病は、ただ歯みがきをサボっているだけで起こるわけではありません。

生活習慣や体の状態など、いくつかの共通点をもつ人に起こりやすい病気です。どんな特徴があるのか、ひとつずつ見ていきましょう。

歯みがきが不十分な人

歯周病の大きな原因は、プラーク(歯垢)と呼ばれる細菌のかたまりです。

歯をきちんと磨いていないと、このプラークが歯と歯ぐきのあいだに残ってしまい、そこから歯周病が進んでいきます。

特に夜寝ているあいだは、唾液の量が少なくなり、細菌が活発に動きやすい時間帯です。

そのため、寝る前にしっかり歯みがきをしないと、細菌が増えやすくなってしまいます。

また、毎日磨いているつもりでも、磨き方が間違っていると、汚れが残ったままになってしまうこともあります。

奥歯や歯のすき間など、歯ブラシが届きにくいところは特に注意が必要です。

生活習慣が乱れている人

甘いお菓子やジュースをよくとる人は、プラークのエサになる糖分が口の中に残りやすく、歯周病のリスクが高くなります。

また、やわらかい食べものばかり食べていると、噛む回数が減って唾液が出にくくなるため、細菌が増えやすい環境になります。

さらに、たばこを吸う習慣がある人も要注意です。

タバコに含まれる成分が、歯ぐきの血の巡りを悪くし、体の治そうとする力を弱めてしまうからです。

口の中が乾燥しやすい人

いつも口の中が乾いているように感じる方は、歯周病になりやすい傾向があります。

唾液には、細菌を洗い流してくれる働きがあるのですが、乾燥すると細菌を洗い流す力が弱くなってしまいます。

口呼吸のクセがある人や、加齢・薬の影響で唾液の量が減っている人は、特に注意が必要です。

エアコンの風や冬の乾燥した空気も影響することがあります。

乾いた口の中では、細菌が増えやすくなり、歯ぐきに炎症が起こりやすくなるため、こまめな水分補給や、唾液を増やす工夫も大切です。

ストレスを感じやすい人

日常的にストレスを感じている方は、知らないうちに歯ぐきのトラブルを引き起こしていることがあります。

ストレスがたまると、体の免疫力が下がってしまい、細菌に負けやすくなるのです。

また、緊張やイライラが続くと、無意識に歯をくいしばったり、歯ぎしりをしてしまうこともあります。

毎日のように続くと、歯や歯ぐきに負担がかかり、知らないうちに歯周病が進んでしまうケースもあるのです。

気がつきにくい変化なので、「もしかして」と思ったら一度相談してみてもいいかもしれません。

ホルモンバランスや持病に影響を受けやすい人

女性ホルモンの変化や、糖尿病などの持病がある方も、歯周病になりやすいことが知られています。

例えば、妊娠中は、ホルモンの影響で歯ぐきが敏感になりやすく、少しの磨き残しでも腫れたり出血しやすくなります。

また、糖尿病がある方は、免疫力が下がって細菌に感染しやすくなったり、口の中が乾きやすくなったりするため、歯周病のリスクが高くなります。

血圧や骨の病気などで薬を飲んでいる人も、副作用で歯ぐきが腫れたり出血しやすくなることがあるので、気になる症状があれば歯科で相談してみてください。

歯周病を防ぐには?今日からできる予防習慣

歯周病は、ちょっとした生活の工夫で防ぐことができる病気です。

毎日の歯みがきや過ごし方を少し見直すだけで、お口の健康はぐっと守りやすくなります。

歯みがき+補助器具でセルフケアを見直す

毎日の歯みがき、なんとなく習慣で済ませていませんか?

実は、どれだけ丁寧に磨いているつもりでも、歯ブラシだけでは約6割しか汚れを落とせていないといわれています。

特に歯と歯の間や、歯ぐきとの境目は汚れがたまりやすく、歯間ブラシやデンタルフロスなどの補助アイテムを使うことで、ようやくお口全体をきれいに保つことができます。

やわらかめの歯ブラシを選び、小刻みに優しく動かすのがポイントです。

さらに、夜寝る前には歯間ケアを取り入れることがとても大切です。寝ている間は唾液の分泌が減って細菌が繁殖しやすくなるため、寝る前のケアが1日の中で最も重要とも言われています。

手間に感じるかもしれませんが、一生自分の歯で食事を楽しむために、今日からセルフケアを見直してみましょう。

食生活と睡眠を整えて、体の免疫力をキープ

歯周病はお口の中だけの問題ではなく、体全体の免疫力と深く関わっています。

例えば、栄養バランスが偏っていたり、睡眠不足が続いたりすると、体の免疫力が落ちてしまい、歯ぐきが細菌に負けやすくなります。

ビタミンCやカルシウム、ポリフェノールなどは、歯ぐきの健康を守るのに欠かせない栄養素です。

野菜や果物、乳製品や大豆製品などを意識してとることで、歯周病になりにくい体を作ることができます。

また、十分な睡眠をとることも重要です。寝ている間に体の修復や回復が行われるため、睡眠の質が下がると、歯ぐきの炎症も治りにくくなるのです。

なんだか体がだるい、疲れがとれないと感じるときは、免疫力が低下しているサインかもしれません。

お口の健康のためにも、毎日の食事や睡眠を見直してみましょう。

定期的に歯科検診へ。軽いうちにケアするのがカギ

歯周病は、初期の段階では痛みや腫れなどの症状がほとんどありません。

そのため、「なんとなく気になるけど、大丈夫だろう」と思って放置してしまいがちです。

でも実際には、知らないうちに症状が進行していることも珍しくないのです。

歯周病を予防したいなら、3〜6か月に一度は歯科検診を受けるのがおすすめです。

歯医者さんでは、見えにくい部分までチェックできるだけでなく、歯石や歯垢など、自宅では落とせない汚れをしっかり除去してもらえます。

また、定期的に通うことで、自分の口の中の変化にも気づきやすくなり、ケアの意識も自然と高まります。

「痛くなったら行く場所」ではなく、「お口の健康を守るために通う場所」として、歯医者さんをもっと気軽に頼ってくださいね。

歯ぎしりや口呼吸は歯科で相談しよう

歯ぎしりや食いしばり、口呼吸などの癖があると、歯や歯ぐきに強い負担がかかり、歯周病のリスクが高まることがあります。

特に寝ている間に無意識に行っているケースも多く、自分では気づきにくいのが特徴です。

歯ぎしりは、強い力で歯をすり合わせるため、歯を支える骨や歯ぐきが少しずつダメージを受けていきます。

また、口呼吸が習慣になっていると、口の中が乾きやすくなり、唾液による自浄作用が働きにくくなるため、細菌が繁殖しやすい環境になってしまいます。

歯ぎしりや口呼吸の癖があると感じている方は、ぜひ一度、歯科医院で相談してみることをおすすめします。

マウスピースを使った対策や、生活習慣の見直しによって、症状の改善につながるケースも少なくありません。

妊娠中や持病がある人は、時期に応じたケアを

妊娠中や、糖尿病などの持病をお持ちの方は、歯周病にかかりやすく、進行しやすい傾向があります。ホルモンバランスや免疫力の変化が影響しているためです。

特に妊娠中は、エストロゲンなどの女性ホルモンが増えることで、歯周病菌が活発になりやすく、歯ぐきが腫れたり出血したりすることもあります。

また、糖尿病の方は、血糖値の影響で唾液が減り、口腔内が乾燥しやすくなるため、歯周病が悪化しやすいとされています。

高血圧や骨粗しょう症などの病気でも、薬の副作用で歯ぐきが腫れるなど、歯周病のリスクが高まる場合があります。

妊娠中や糖尿病といった持病のある方は、体調を優先しつつ、無理のない範囲で定期的に歯科検診を受けることが大切です。

体の状態に合わせたケア方法を提案してもらえるので、安心して治療を進めることができます。

まとめ

歯周病は、毎日のちょっとした習慣や体の変化と深く関わっている病気です。

歯みがきの仕方や食事の内容、睡眠の質、ストレスの影響など、身近なことが原因になることもあります。

歯ぐきの腫れや出血があっても「大したことはない」と思ってしまいがちですが、気づいたときには進行していることも少なくありません。

将来も自分の歯でしっかり食事を楽しめるように、日々のケアを少しずつ見直していくことが大切です。

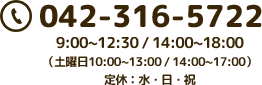

当院は武蔵小金井駅から徒歩6分の立地にある地域密着型の歯医者です。

マイクロスコープを使った精密な診療で、できるだけ削らず、歯を大切にした治療を行っています。

「歯医者は痛くてこわい…」という方にも安心して通っていただけるよう、痛みに配慮したやさしい治療を心がけています。

また、院内はバリアフリーなので、小さなお子さんからご高齢の方まで安心です。

近年では「予防こそ最良の治療」との考えのもと、特に予防歯科にも注力しております。

お口の健康が気になる方は、ぜひ気軽にご相談ください!